続けてゆくために、

変化し、挑戦する。

元禄旅籠 油屋

サービス 高橋啓輔/シェフ 高橋裕亮

何かを始めることよりも、続けることが一番難しい。それは時代の変化に対応できる力が求められるからだ。湯原温泉で1688年創業の「元禄旅籠 油屋」(以下、油屋)も、幾度となく“変化”を積み上げてきた。今、若き兄弟がそれを受け継ごうとしている。

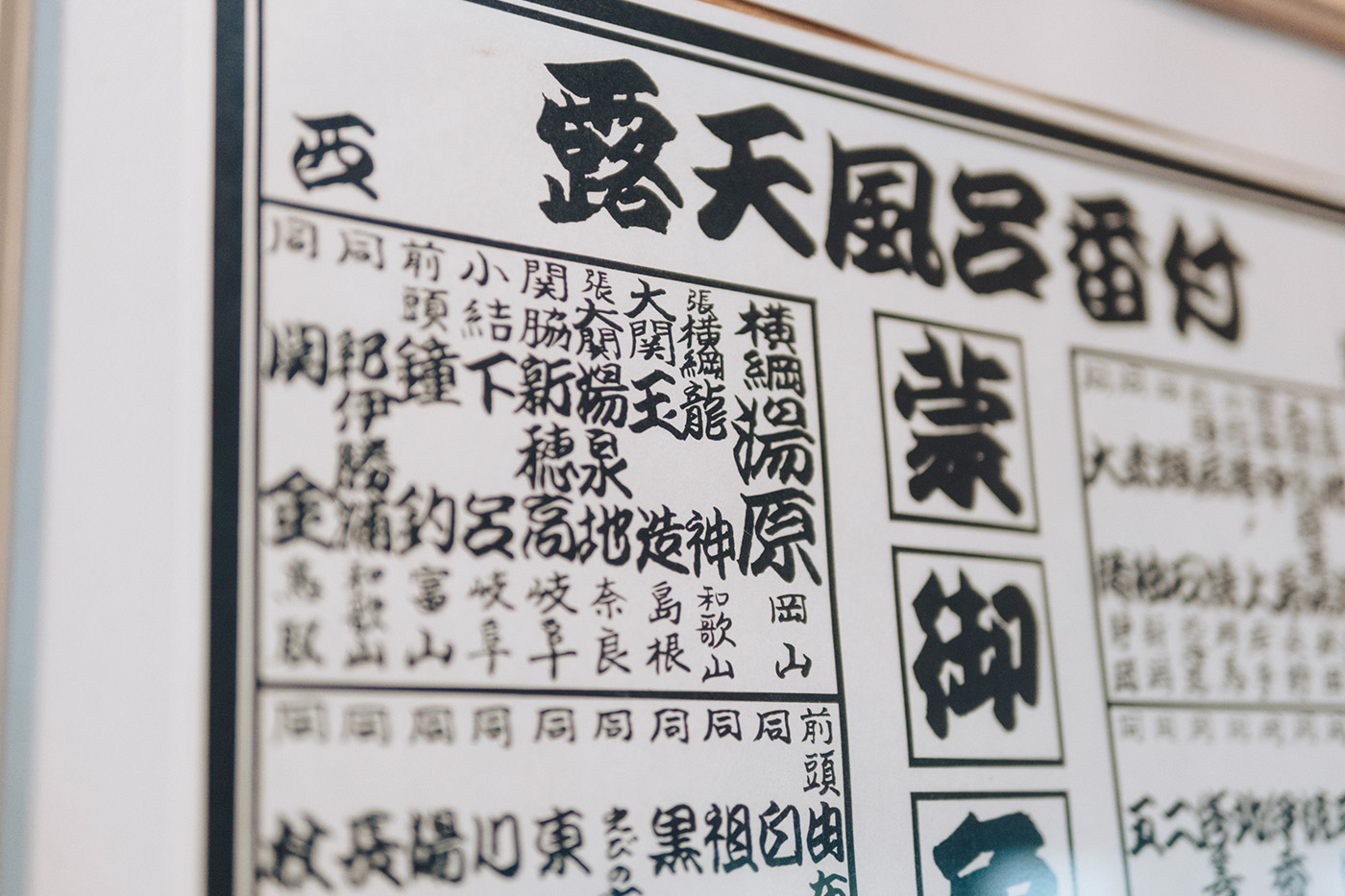

「長男なので継ぐなら自分かなぁと思っていました」と話す兄の裕亮さんは料理人。「兄は料理一本。それ以外のところを補いたいと考えていました」と弟の啓輔さんは接客担当。それぞれの個性を活かしながら老舗宿の看板を守っている。湯原温泉は、古くは古墳時代のたたら製鉄が盛んで、過酷な労働の療養の地として愛されたとされる。歴史的には、豊臣政権の五大老である宇喜多秀家の母、「おふくの方」の湯治場を開設したという記述も残されている。

歴史ある温泉街に生まれた二人。物心着く頃から布団敷きをしたり、お客様の荷物を運んだり、「当たり前だと思っていたし、抵抗感なく二人でやっていましたね」そう話す弟の横で、兄は少し笑って話す。「継がないという選択肢はなかったんですが、自分なりの小さな抵抗はありました(笑)。身近に職人がいる環境だったので忙しい時には手伝っていたし、小さい頃に祖父母がホテルに連れていってくれ、そこで食べた洋食に感動して。目の前でソースをかけてくれ、美味しいし、かっこいいなあと憧れましたね。継ぐなら自分の好きなことで貢献したいと思いました」調理科のある高校に進み、卒業後は東京でフレンチの巨匠、三國清三氏が経営する「オテル・ド・ミクニ」で修行。その後もイタリアンの店で腕を磨いた。「国内外の著名人が多く来店されるお店で、そういう方に自分が作ったものを召し上がっていただく機会は貴重な経験でした。三國シェフのこだわりは本当に細かく、小さな水滴ひとつまで細かく指摘され、怒られる。その高い“基準”が今の自分につながっていると思っています」

性格については「正反対」と口を揃える兄弟。感覚的に、何かを捜索していくタイプの兄に対し、弟は「僕はやることがあったらそれをきっちりこなしていくタイプ。これがしたい!というのはなかったんです。両親に(兄と)足して2で割ったらちょうどいいと言われます」兄の気持ちを知っていたと啓輔さんは、高校を卒業すると伊豆や箱根の旅館で働き、外の世界に触れた。「僕は、接客の仕事が肌に合っていて。小さい頃からやってきたことだし、お客様の喜ぶ顔を見られるのが好きでした。修行時代も、すぐに動けるからいろんな宿に応援に行かせてもらったり、19歳でスタッフのシフトを組んでくれと言われたり。そういう中でコミュニケーションや組織づくりを学べたと思っています」それぞれの道で、経験を積んだ二人が揃ったのが2024年。裕亮さんが東京からUターンすると、長年続けてきた和食会席を洋食に一新。油屋は大きな舵を切った。

「もちろん、リスクもありましたし、それで離れてしまったお客様もいらっしゃると思いますが、街としてもどんどんお客様が減ってくる中、同じことをしているよりも新しいことに挑戦していきたいと思いました」(啓輔さん) 武器を活かしていこうと、長年やっていなかったランチ営業も再開。フレンチをベースにしながらも、イタリアンの経験も活かし、和食のテイストも加えた裕亮さんの料理は好評で、これまでとは客層も変わってきたという。「若いお客様が増えた印象ですし、旅館で洋食という珍しさもあってか、料理を目当てに来ましたという人も多いですね。フレンチって堅苦しいイメージを持たれる人もいると思うんですが、うちは1日7組限定の家族経営の宿。アットホームな雰囲気でお過ごしいただきたいので、料理も馴染みやすいように提供しています」(裕亮さん)

浴衣のレンタルサービスも始めた。すると浴衣を着て温泉街を散策し、温泉に入ってランチを食べて帰るという人が出てきて、新しい形で油屋の魅力を届けることができている。周りの旅館も若い世代が帰ってきているといい、そうした仲間たちとも混浴露天風呂「砂湯」でイベントを開くなど、挑戦をしている。

「長い歴史がありますが、それぞれの時代で頑張って残してきたものだと思うんです。僕らも新しいやり方も考えながら、もっと来てもらえる宿、温泉街を目指していきたいと思っています」(裕亮さん)江戸時代から受け継がれてきたバトンを、二人で、つないでゆく。